Para Sandra, Janaína e Aruã que tomaram-se de amores pela Billings e a meu lado dedicaram tantos e tantos fins de semana a esta luta pelo bem comum; Para Carlos Bonfim, por tanto de sua energia, dedicação e suor contidos neste livro;

Para os moradores do Riacho Grande, em especial para o Nono Rosa e família, Zato Pecchi e Quirino Vizentim, guardiães de parte significativa destas memórias;

E, sobretudo, para todos aqueles que há tanto tempo buscam lazer na orla da represa – que se tornem atalaias desta vida que lhes deu/dá tanto prazer.

Agradecimentos

Ademir Medici

Carlos Sérgio da Costa Lima

Eliana Sposaro

Raquel Pereira do Nascimento

WardeMarx

Regina Gutierrez

Antônio Andrade (CETESB – Santo André)

Marcos Oliveira Guerra

Roniwalter Jatobá

Dirce de Paula e Silva Mendes

Adalberto P. de Souza

Gilberto Messa

Márcio Ant. Miranda

Meire de Flório Oliveira

Fiore Cenedesi Filho

Labortec

Miguel Luís M. Noronha

Jussara Lima Carvalho

“Só se ama aquilo que se conhece”

(atribuído a Santo Agostinho, ou a Aristóteles, ou … ).

1 – Preparando os caniços

Habituado a acompanhar os noticiários da imprensa em geral, conhecia da Billings somente aquilo que provavelmente a maioria dos paulistanos sabe: os problemas com a poluição.

Sabia também que a finalidade de suas águas era “tocar as turbinas da usina Henry Borden”, gerando parte (hoje de significação reduzida) da imprescindível energia elétrica de que, cada vez mais, tanto necessitamos.

Afora isto os noticiários também dão conta de afogamentos em suas águas perigosas. Então, sua imagem ficou consolidada como local de águas mortas, poluídas, que causam a morte e só servem para girar turbinas.

Habituei-me também a ver pessoas tamparem o nariz ou torcerem a cara quando ouviam o nome Billings.

Confesso que, como grande parte dos moradores desta metrópole passei, e muitas vezes, ao longo de vários trechos da Billings, conseguindo, nestas ocasiões, entrever algo de belo na imensidão de águas, no verde que a abraça, na nevoa que quase sempre a envolve, nas garças que a ponteiam de branco…

E quase que imediatamente essa sensação / fruição era ofuscada pelo fantasma que ronda as águas e matas da região (e por que não dizer as águas e matas do planeta?): a poluição.

Em 85, durante o Projeto Curupira I (1), o contato que mantive, atuando ombro a ombro com ambientalistas da região do ABC, fez-me mergulhar fundo no “adensamento da mancha anaeróbia”, na mortandade de peixes …

Janeiro deste ano possibilitou-me contato mais intenso com moradores do Riacho Grande, distrito de São Bernardo, em que se situam aproximadamente 2/3 da área da Billings. Foi o início de descobertas para mim surpreendentes.

Primeiro o conhecimento do lugar, com clima agradável, muito verde e com muitas características de cidadezinha do interior – boa parte das pessoas se conhecendo, interessando-se umas pelas outras…

Pouco a pouco fui chegando mais e conhecendo melhor as pessoas, descendentes de colonos italianos, são bernardenses e imigrantes há muito ali radicados.

Com cada um fui aprendendo um pouco sobre o bairro, o distrito, a região. Um pouco da história, um pouco dos costumes e dos problemas.

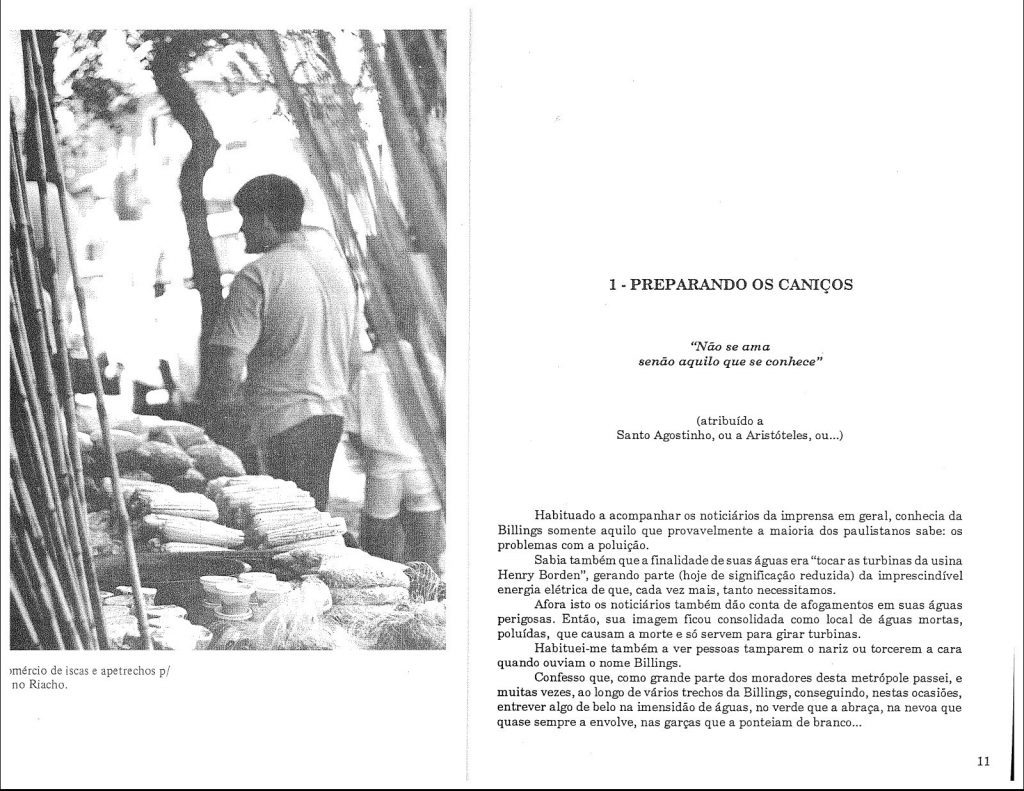

Na semana do carnaval, pegamos o carro e saímos com a família a visitar os monumentos históricos da região, (2) porta de entrada do Planalto Paulista até fins do século XIX. Ao passarmos pelo Caminho do Mar (Estrada Velha de Santos) nos surpreendemos com as multidões à beira d’água, em todas as reentrâncias dos braços da Billings. As crianças ficaram doidas ao ver tanta gente pescando e entrando n’água. Tivemos que comprar caniços e iscas. Ao fazê-lo, travamos contato decisivo com um emaranhado sociocultural cujo fulcro principal é a pesca com caniço ou linhada, envolvendo produção e comercialização de diversos tipos de iscas e implementos variados para a pesca, bem como o próprio pescado.

Não tardei em conhecer uma legião de freqüentadores assíduos, por vezes famílias, que há 30, 40 anos, ou mais, passam os finais de semana na região. E com cada um deles fui aprendendo/descobrindo um pouquinho mais. E gostando mais. E querendo mais. Que fascínio a pescaria exerce sobre as pessoas!

Quando me dei conta estava profundamente envolvido com aquele universo cultural e humano. E a cada dia mais preocupado com o fantasma que o ronda. Os problemas envolvendo a Billings e seu “entorno” não são poucos. De minha parte estava claro que era urgente dar o conhecer, a um número muito maior de pessoas, esta faceta da Billings – viva, bela, mas… ameaçada. Conhecendo-a assim, muitos mais poderiam entrar nesta corrente de bem-querê-Ia. E assim também cerrar fileiras engajando-se em sua defesa. E este é o objetivo maior do Curupira 111 – Billings Viva.

Alguns esclarecimentos fazem-se necessários.

Foram 5 meses de trabalho até aqui; levantando dados, cruzando informações, observando, participando, fotografando. Os resultados iniciais, e não definitivos, estão neste livro e no documental fotográfico (que deverão seguir caminho juntos). São o pontapé inicial da partida.

Para os levantamentos de campo e preparo deste livro foram vitais o amor que moradores e muitos pescadores assíduos têm pelo Riacho, bem como a disponibilidade dos mesmos em ouvir, informar, revelar, participar. Como também a colaboração de vários ambientalistas, de cepa, que ajudaram com discussões e argumentações a, muitas vezes, corrigir o rumo.

Nos depoimentos que tomamos, e que utilizamos o mais possível, aparecem sempre expressões como “antigamente”, “naquele tempo”, em contrapartida com “hoje em dia” e “agora”. Os dois primeiros indicam uma duração temporal que abrange, para uns, do começo deste século até, aproximadamente, início dos anos 60. Para outros, o início da formação da Billings até a mesma data. Sobretudo quando se focaliza a pureza da água, as atividades em que dela dependiam (batelões, transporte de lenha, de carvão), e quando se referem à pesca e à população de peixes. Nestes casos, não se consegue estabelecer um corte antes/depois do represamento do Rio Grande. Ao contrário, pelos depoimentos se percebe um contínuo (exceção feita ao desaparecimento das chácaras nos baixios). (3)

O “hoje em dia”, o “agora”, pode ter um recuo de quase 30 anos e estão sempre relacionados às mudanças que começaram a se pronunciar nos anos 50 e que desaguaram nos 60. Então houve efetivamente um corte.

Corte que começa a se fazer sentir mais nitidamente a partir dos anos 60. No início da década interrompeu-se a extração de madeira (“a lenha acabou”) e consequentemente a atividade de carvão.

Os batelões deixaram de circular. Também, em consequência, as procissões lacustres deixaram de acontecer.

Passaram a sentir os efeitos da onda de construção de casas para fins de semana.

“A partir de 1945 começaram a ser construídas as casas de beira de represa. Cada um comprava uma área grande, fazia uma casa só, grande. Tinham as lanchas deles e daí vai mudando.”

O corte foi brusco e se fez sentir. Surgiram os choques interculturais:

“Depois sabe o que acontece, muda o povo (a comunidade local) conforme vai mudando o povo (os novos moradores) também. Então muda o modo de fazer as coisas”. (Nono Rosa).

“A liberdade de um tira a liberdade de outro.” (Léli). (4)

É nossa intenção que este trabalho possa chegar às mãos do maior número possível de professores. E que estes possam ser motivados, como tantos outros, e eu, fomos. A importância dos mesmos neste processo dispensa palavras. Assim, temos certeza de que nossos filhos, e nós mesmos, teremos muito que pescar na Billings.

2 – A região

“O aproveitamento da Serra revela, em sua simplicidade, considerada à época de elaboração, uma centelha de gênio, pois permitiu transmudar a muralha litorânea, que durante quatro séculos ora entrave ao progresso do Planalto Paulistano, em “ator decisivo de seu desenvolvimento”.

(Edgard de Souza)

Não se poderia supor até quase a 2° década deste século o papel que estaria reservado à Serra do Mar, em São Paulo, sobretudo no ponto denominado Serra do Cubatão.

No auge da pior crise de energia elétrica de sua história (24/25) e sem possuir quedas d’água significativas,

necessárias à construção de hidrelétricas, a Serra do Cubatão, como era conhecido este lado da Serra do Mar em São Paulo, surgiu como que o grande trunfo, para a solução do problema, cuidadosamente escondido nas mangas de um mágico. Mas antes de falarmos da crise de energia e das soluções buscadas, é bom conhecermos um pouco da região em questão.

Uma das mais antigas descrições da mesma foi feita por um padre jesuíta, de nome Vasconcelos, por volta de 1640:

“Não é andando que a pessoa faz a maior parte da viagem, e sim de gatinhas, com os pés e as mãos no chão, agarrando-se às raízes das árvores, em meio a rochas pontiagudas e terríveis precipícios, e “meu corpo estremecia devo confessá-lo – quando olhava para baixo. A profundeza do abismo é assustadora, e a profusão de montanhas que vão surgindo sucessivamente parece deixar-nos sem nenhuma esperança de chegar ao final. Quando acreditamos ter alcançado o cume de uma delas, vemos que nos achamos apenas no Sopé de uma outra de igual altura. É bem verdade, porém, que de vez em quando somos recompensados das fadigas da subida. Quando me sentava por sobre um penhasco e olhava para baixo, parecia-me estar situado no alto do firmamento e que tinha o mundo inteiro a meus pés. Uma vista admirável, a terra e o mar, as planícies, as matas, as cadeias de -montanhas – tudo variava ao infinito, e era mais belo do que é possível imaginar.”

(in: Augusto do Saint-Hilaire, Viagem à Província de S. Paulo)

Provavelmente o missionário teria subido por uma das muitas trilhas abertas na mata pelos índios, conhecidos pelo nome de Caminho do Padre José e que margeava o Perequê.

Apesar do estilo romanceado do missionário, a mesma sensação, conferida pela subida do costado da serra, foi confirmada por vários outros viajantes de formações diversas. E em época diversa, John Mawe, comerciante inglês que andou elo Brasil de 1807 a 1811 ”buscando enriquecimento fácil”, assim relata sua experiência:

“Obtido um guia, montamos e caminhamos cerca de meia milha, quando chegamos ao sopé de magníficas montanhas, que teríamos de atravessar. A estrada é boa e bem pavimentada, mas estreita e devido às subidas íngremes, foi talhada em ziguezague, com voltas freqüentes e abruptas na ascensão. As tropas de mulas carregadas, que encontrávamos no caminho para Santos, dificultaram-nos a passagem, tornando-a desagradável, muitas vezes perigosa. Em alguns lugares a estrada atravessa vários pés de rocha, em outros, sobe perpendicularmente, conduzindo, com frequência, a uma das montanhas cônicas, ladeando precipícios, onde o viajante está sujeito a ser lançado numa floresta inacessível, trinta jardas abaixo.

Esses lugares perigosos estão protegidos por parapeitos. Depois de subirmos por hora e meia, dando numerosas voltas, chegávamos a um pouso, em cujas proximidades, num lugar pouco abaixo da estrada, encontramos água. Segundo nos informou o guia, distava apenas meio caminho do cume; ficamos pasmados com a informação, pois as nuvens estavam tão distantes, abaixo de nós, que obstruíam toda a visão.”

(John Mawe, Viagens ao Interior do Brasil).

No final do século XVIII (1790) com o fito de “romper o isolamento” dos paulistas foi construída a estrada, (5) que ficou conhecida por Calçada do Lorena, (e foi por ela que o viajante Mawe chegou ao Planalto) apropriada ao trânsito de muares, e que foi a primeira saída que São Paulo estabeleceu para o Mar (na região, I do Planalto). Ficou estabelecida a partir de então a possibilidade de intercâmbio comercial com o exterior, mantido a duras penas, serra abaixo, serra acima, pelo fluxo de tropas e tropeiros.

Se nos viajantes as escarpas da Serra impregnavam este misto de pasmo e embevecimento, para todos, viajantes e tropeiros, chegar ao topo da mesma, à Borda do Campo, ao Planalto, era um alívio.

“Tendo parado no topo da Serra, depois de gozarmos por algum tempo a esplêndida vista da terra e do mar…” (Daniel Kider).

A pequena declividade do Planalto, ligeiramente inclinado a Oeste, e a grande malha de pequenos rios que, nascendo no topo da Serra, escapam do mar e se dirigem para o interior, detalhes que se constituíam em particularidades da região, extremamente importantes para a obra que viria a ser realizada quase um século depois, também não passaram despercebidos dos viajantes. Daniel Kider, pastor metodista americano e viajou pelo Brasil entre 1837 e 1840 (passou pela região por volta de 1939) assim observou:

“A verdade é que no alto da Serra que, como já dissemos está a 2.250 pés acima do nível do mar, a distância até S. Paulo é de cerca de trinta milhas sobre uma região diversamente acidentada cuja declividade geral orienta-se para o interior, como aliás o demonstram os cursos d’agua que cortam.

Apesar disso, porém, é tão insignificante a variação de nível (grosso modo) que o ponto mais alto da cidade de S. Paulo tem, ao que se calcula, exatamente a mesma altitude que o alto da Serra. Os inconvenientes que adviriam da rarefação da atmosfera a tal elevação, podem ser facilmente avaliados!”.

Até então (começo do século XX) as águas e a Serra não se constituíam em créditos, pontos positivos para a região e para São Paulo. Ao contrário, o costado, pesar da Calçada do Lorena, ainda se interpunha como um desafio. As chuvas intensas e frequentes mantinham os caminhos quase sempre alagados e intransitáveis. Foram também responsáveis pela rápida deterioração da Calçada do Lorena em vários pontos. A riqueza da região constituía-se na grande extensão da mata virgem, repleta de madeiras nobres, na fertilidade da terra e em campos para a criação de gado.

As principais atividades econômicas centravam-se, assim, na agricultura e extração de madeira. O professor José de Souza Martins assim situa as atividades na região de S. Bernardo:

“Houve nos séculos 18 e 19, na região de S. Bernardo, fazendeiros ricos que eram senhores de escravos. Mas houve, também, pobres que tinham escravos. De modo geral, os fazendeiros ricos, com grande número de cativos, dedicados à agricultura, estavam nas regiões de mata, em direção à serra.

Já os sitiantes pobres estavam nas velhas regiões de campo, em direção a S. Paulo, dedicados principalmente à pequena criação de gado e ao carro de boi no transporte de lenha e madeira para a cidade”. (A escravidão em São Bernardo, na Colônia e no Império)

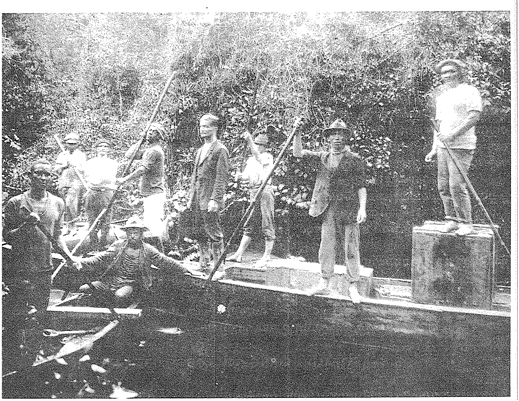

3- Transporte de materiais em batelão e botes. Braço do rio Pequeno- 1925

3 – As águas subiram. Mas não cobriram tudo.

“As áreas que vão ser ocupadas pelos reservatórios são quase todas despovoadas, exceto na mais baixa do reservatório do Rio Grande, entre o local da represa e o córrego Alvarengas, onde existem vivendas muito esparsas. Aproximadamente 60% das águas que ficarão inundadas são de terras de brejo, imprestáveis para a cultura. Cerca de 20% são de terras que têm ou teriam pequenas culturas; os restantes são de matas e capoeirinhas. Em geral, estas terras são de inferior qualidade e, devido a isso pouco exploradas” (6)

The S. Paulo Tramway Light & Power Co. Ltd.

São Paulo, 22 de agosto de 1925.

Com o crescimento do movimento pela abolição da escravatura no Brasil, o governo imperial intenta o estabelecimento de colônias agrícolas e industriais buscando no trabalho de imigrantes alemães, italianos e poloneses reforço substitutivo à mão de obra que começava a rarear. A partir das teses do Barão de Paranapiacaba, o governo da Província de São Paulo decide desapropriar as terras dos beneditinos (Fazendas São Bernardo e São Caetano) para nelas criar núcleos coloniais.

Em 1878 começavam a ser assentadas as primeiras famílias na região. As extensas reservas florestais e as terras produtivas garantiram subsistências aos imigrantes durante um bom tempo.

“Radicados que foram no núcleo de S. Bernardo, esses imigrantes encontraram pela frente a mata a vencer, originando a exploração inicial da indústria extrativa da lenha, a fabricação do carvão e aproveitamento da madeira de lei, que produzida era transportada para a venda principalmente em São Paulo, ou embarcada na Santos-Jundiaí. Rara é a família descendente de imigrante em São Bernardo do Campo que não possuiu, ou não possui um elemento que seja, que não estivesse ligado à extração da lenha e à produção de carvão. Concomitantemente a existência de madeira de lei propiciou a instalação de serrarias.”

(Newton A Madsen Barbosa)

Em 1881 o polonês Rudolf Primitz instalou uma serraria na linha do Capivary. Em seguida João Ballotin instalou outra, mais tarde transformada por João Basso, seu genro, em fábrica de cadeiras e móveis.

Veremos, adiante, que este não foi o “início” da indústria extrativa de madeira.

Os que chegaram à região de S. Bernardo foram instalados em vários “setores coloniais“, previamente planejados, denominados linhas.

Neste trabalho nos interessamos pela linha do Rio Grande, que correspondia à área do Riacho Grande atual. Ali chegados, parte se instalou nas regiões baixas, próximas aos rios (Grande, Pequeno, Capivari, Bororé…) e foram constituindo as chácaras. Nelas dedicavam-se ao cultivo de frutas (pera, uva, melancia, laranja), ao plantio (milho, feijão, arroz…) e à criação.

“Aquele tempo era bom porque nós tinha muita criaçõn, bastante vaca de leite, porco, cavalo. “Tiravam leite, faziam queijo; muito frango para a macarronada, para acompanhar, vez e outra, a polenta de cada dia, mexida em panela especial por tempo nunca inferior a 40′. Pronta, era raspada sobre o “tagliere”, para esfriar.

“Faziam aquelas paneladas de polenta e ponhava numa tábua redonda e ia cortando com um fio (aquela linha). Polenta e leite. Não era como agora que a gente come o que pode ter. Naquele tempo a gente tinha de tudo, tinha mais fartura, bastante. Tinha dificuldades, mas graças a Deus nunca faltou nada na mesa.”

(Zaíra Besognini)

“Na casa dos avós era uma família muito grande, tinha uma mesona para as refeições, tinha muitas tia e tio, a família era muito grande. Polenta era todo dia. De tarde fazia polenta naquela panela própria de alumínio, tinha que mexer 40 a 50′ pá ela ficá boa, né. Na hora da janta tinha que nem um quadrado de táboa pá pô a polenta em cima, ia pá mesa e o que sobrava da janta, de manhã cedo era polenta com leite.”

(Zato Pecchi)

Não podia faltar à mesa um copo de bom vinho. Por isto cultivavam a uva e fabricavam seu vinho.

“Era plantaçón de uva, plantaçón de pera, banana, melancia. Mas muita pera. A região era boa para os pererais e parrerais. Os avós faziam vinho. Os tios também. Tinha uns par deles. Cada um tinha as plantaçón deles. E todos faziam vinho.”

(Léli, falando de sua família)

Se trabalhava muito, mas se divertia bastante

“E naquele tempo aqui era só a italianada. Quando se juntava 7, 8 italiano, ê, era aquele baruio. Era truco. E jogava muita mora, os véio, Punha o dedo assim, tão rápido – joga em dois né – um põe um dedo, o outro põe 2, o outro põe 3 – rápido. E falava: É uno, é dô, é ter, é quatro… Então batiam lá e gritavam é mora, é mora.”

(Zato Pecchi)

Carvão e Carvoeiros

Parte considerável dos colonos radicados na linha do Rio Grande dedicou-se à feitura do carvão e extração de lenha. Foi de tal maneira importante à atividade carvoeira, que os habitantes do Riacho eram conhecidos como “carvoeiros.”

“Por aqui tudo faziam carvón. Aqui pelo Rio Acima, Rio Pequeno, tudo pá esse lado.” (Zato Pecchi)

Com o carvão abasteciam São Paulo, São Bernardo e Santo André. Derrubavam a lenha na mata e preparavam as caieiras. Trabalhavam sempre em turmas.

“Si o emoro subesse os carvoeiro como trabalhavam, o emoro ficava admirado. O tipo de trabalhar. Ali se trabalhava com o machado, com a marreta, se trabalhava com cunha, se fazia mina nos toco que numa rachava. Pra podê rachá e fazê a caieira. Mas cada vida que era uma coisa de admirá. Hoje em dia ninguém acredita.” (Nono Rosa).

As árvores abatidas eram cortadas em toras de 1,30 de comprimento. Então abriram-nas em achas, para facilitar a queima, a “destilação do carvão. A madeira que mais havia na mata era a comichava. Madeira boa, macia e que rachava bem. A mais dura e que dava mais trabalho era a emoroba.

“As otras dava trabalho mas dava pra levar na món.” Abriam (rachavam) as toras em achas com a ajuda de marretas e cunhas, e quando já mais finas, com o machado.

As marretas eram grandes e de madeira pesada. “Não de ferro, porque a de ferro estragaria todas as ferramentas, estragaria as cunha.” (N. Rosa).

Quando as toras eram grossas e de madeira “difícil de rachar”, faziam mina: uma perfuração de uns 15 em nos troncos, carregavam com pólvora e socavam bem. Punham uma mecha e por cima um tijolo. Tocavam fogo.

“Aí ela estourava no meio e a gente terminava de rachar com cunha e marreta”.

Depois da lenha pronta, faziam as caieiras. Empilhavam as achas em pé, umas encostadas às outras, em forma cônica.

Tinha caieira com 60,70 e até 80 m de lenha. Depois de prontas ficavam com o formato de um cone. Cobriam tudo com terra e estava pronta para começar a queima. Acendiam, então, um fogo na boca, “no tope, lá em cima”.

As brasas caíam do topo no centro da caieira e incendiavam a base. Daí o fogo subia de novo ao tope. Punham um pouco mais de lenha para compensar o quanto havia abaixado. Aí começava a queimar por igual, de cima pra baixo, em camadas horizontais. E ia descendo. A cada dia, faziam uma carreira de furos, sempre em camadas, começando pelo tope até chegar ao chão. Os furos “chamavam o fogo”. Faziam o fogo ir queimando, lentamente, em sucessivas camadas por igual. Até emor-lo ao chão.

“Prá destilar o carvón, pro carvón ficar bom, a gente furava com um pedaço de madera comprida. Fura em toda a volta pra sair a fumaça. Saindo a fumaça, destila o carvón. Cada dia fazia uma carreira daquelas e vinha descendo. Até chegar ao chão. Chegava no chão, parava de soltar fumaça, tava pronto. Então a gente pegava as ferramentas especiais e limpava toda a terra e cobria tudo de novo, pra apagar o fogo.” (Nono Rosa).

No outro dia tava tudo apagado. Podia começar a tirar e ensacar o carvão. Certa vez fizeram uma caieira incomum, na Serra Negra. Tão incomum que os demais carvoeiros vieram vê-Ia.

“Uma caieira de 663 saco. Me lembro como se fosse agora. Uma caieira enorme. Ninguém tinha visto ainda. Aquela emoro 16, 17 dias pra ela ficar pronta, queimada. Fizemo daquele jeito lá porque nós era muita gente, trabaiava tudo junto.” (Nono Rosa).

Tropeiros e Carroceiros

“Preparar carvão era comum nas colônias. Quantos imigrantes e seus descententes eram, ao mesmo tempo, carvoeiros e carroceiros? Praticamente todos os sitiantes mantinham suas chácaras nas velhas colônias e lidavam com carvão. Era assim com Giuseppe Stangorlini.”

(Mário Stangorlini, As colônias do Bairro Assunção)

Carvão pronto e ensacado entrava em cena outra sorte de trabalhadores: tropeiros e carroceiros. Estes com suas tropas ou em carroças possibilitavam que o produto chegasse aos centros consumidores – SBC, Santo André e São Paulo.

“Com sua carroça e 3 animais, Giuseppe dirigia-se aos vários locais das colônias – Rio Grande, Montanhão – onde havia carvão. De volta à sua casa, o carvão era despejado num depósito, onde passava pelas peneiras para a retirada do pó acumulado. Depois o produto era novamente ensacado. Feito isto o carvão era levado de novo à carroça para ser conduzido a São Paulo e vendido à freguesia.” (Mário Stangorlini).

“Naquele tempo tinha muito carro de boi. Vinham do lado da balsa, do Curucutu, desses lado afora tudo. De lá puchavam carvón até o Riacho Grande.” (Zato Pecchi).

As carroças, ou carretón, como também costumavam chamar, eram bastante empregadas. Chegavam a lugares de difícil acesso, mas por suas próprias características tinham suas limitações.

Com as tropas, ao contrário, não havia onde não se pudesse chegar. Eram grupos de 7, 8 ou até mais burros ou mulas, conduzidos por um tropeiro, sempre precedidos por um animal guia. Este mais dócil, mais experiente, com um cincerro (pequeno sino) ao pescoço guiava o resto da tropa.

Havia muitos tropeiros na região. Prestavam serviços a todos os carvoeiros (bem como a outros produtores das colônias). Cada burro tinha sua cangalha , à qual eram atados 2 sacos de carvão de cada lado.

”Vinham certinho. Traziam o carvão até a cidade.”

As tropas de mulas e burros também eram usadas para o transporte de milho e outros produtos. Acondicionavam tudo nos balaios (jacás). Cada animal seguia com um balaio de cada lado prá equilibrar o peso.

Carretas e carros de bois eram responsáveis pelo transporte das toras de madeira. Resistentes, transitavam pesados pelos caminhos e pelo leito degenerado da Estrada Velha do Mar (Estrada do Vergueiro).

Em 1910, quando se preparava a recuperação da Estrada do Vergueiro, das informações para o parecer da comissão de obras da câmara dos Deputados constava:

“Entre o km O e 26, isto é, entre S. Paulo e Rio Grande, transitam carroças, carros de bois, troleys, aranhas e carros, conduzindo as seguintes mercadorias: madeiras, carvão e mantimentos para as colônias do Rio Grande, Capivary e São Bernardo,”

(Relatório sobre os transportes feitos na Estrada do Vergueiro. Arthur Rudge Ramos).

Evidentemente os veículos deveriam levar carvão, madeira e outros produtos da colônia para São Paulo e de lá trazer mantimentos e outros gêneros para abastecimento da colônia. Mais à frente, no referido relatório, Rudge Ramos descreve a primeira tentativa de descida que fez da Estrada do Vergueiro. A equipe atolou-se bem antes do Zanzalá. Em meio à operação de tirar o carro do atoleiro, “eis que apontam, na curva da estrada, os animais de uns carreiros caipiras, cujos carretões se destinavam à serraria do Rio Grande, para onde faziam transporte de madeira”.

. Ao que tudo indica, ao falarem dos “carretón” os colonos italianos estão se referindo a grandes transportes de 2 eixos: o da frente imóvel (para manobras), 4 rodas, sendo as da frente menores. De origem polaca/alemã, tais carretas são de uso bastante difundido em Santa Catarina, Paraná e interior sul de S. Paulo.

Palmito

Dentre os produtos que a mata oferecia para a sobrevivência dos colonos, um era bastante apreciado: o palmito (euterpe edulis).

“Palmito aqui nós tirava todo domingo. Nós ia pra mata e fazia fexe de palmito. Então nós tinha

a mistura pa semana intera.” (Z. Pecchi).

Tiravam consciente e criteriosamente, só os grandes para o uso, e deixavam crescer os outros.

“Só grande! Só grande! Pra continuar a ter palmito na mata. Assim crescia e tinha sempre.” (N. Rosa).

– E não acabava o palmito?

– Ah, não! Nunca que acabava. Porque naquele tempo tinha bastante.

“E crescia rápido, porque na mata ele cresce rápido. Tirava os grande e já vinha os otro, já tinha mais pé novo já. Os pés grandes já davam o cacho, caíam os cocos e brotavam. Os passarinho memo come aquela fruita e espalha. A araponga comia e regorgitava (soltava pela boca) mata afora. Então vai esparramando os coquinho na mata. E por isso tinha palmito por tudo quanto é lado.” (Z. Pecchi)

Há uma unidade de opiniões sobre a reposição rápida dos palmitos na mata. Bem como sobre a importância que ele tinha à mesa.

“O palmito cresce depressa e é bom. Fazia aquela polenta gostosa com aquele ensopado, com óleo e temperos. E um copo de vinho. Ah, se era gostoso.” (Anselmo Finco).

Preparavam-no de diversas maneiras e usando criatividade. Ensopado com carne; como molho; cozido e em forma de salada; em forma de bolinho (cozido, amassado com ovos, temperos e trigo: depois frito).

“Ah, se era gostoso!”

Nono Rosa trabalhou também muitos anos extraindo palmitos dentro desta filosofia de preservar para ter.

“Não era que nem hoje em dia. Hoje estragam tudo. O palmito está pequeno assim, o pessoal já vai lá corta e estraga tudo. Naquele tempo as pessoas procuravam preservar. Eu fazia uma viagem de 40 dúzias por semana, que saía lá da mata do Capivari e ia em Santo André, no Turco. Os pequenos, ninguém estragava. Cortava tudo grande que nem esses aí (apontando para 3 palmitos adultos no quintal, um deles com idade de 4 anos). O senhor vê! A gente não perdeu a lembrança dos pés de palmito tudo plantado, tudo bonito; só pra ter a lembrança daquele tempo“.

À medida que os coquinhos caem e brotam no chão, transplantam-nos para outros lugares. E crescem rápido porque a terra é úmida.